一说是公家的,差不多就是说大家可以占一点便宜的意思,

有权利而没有义务了。

——费孝通《乡土中国·差序格局》

作者:宣晓伟

上篇文章谈到以儒家为代表的“求仁”传统,即“入世超越”精神成为支撑传统中国中央集权制最为根本的观念系统。有观点认为儒家传统并非支撑中央集权制的理念。首先,传统中国大一统的局面始于秦,而秦正是要打破儒家所倡导的以亲缘、血缘为基础的小共同体,形成一套使个人原子化、皇权对社会进行一元化控制的治理模式,而这套思路与其说是儒家的,不如说是法家的。其次,儒家理想中的三代是一种分封制而非大一统的体制,虽然“礼乐征伐自天子出”,然而天子所管不过“礼乐”和“征伐”而已,各个诸侯在各自所管地区更多是自治和自足的。

上述看法有一定道理,然而我们在文章提到儒家求仁精神成为传统中国中央集权制的支撑,是在“道”而非“器”的层面。任何制度的成立都需要观念体系的“合法性”论述,没有儒家传统下一套超越层面的道德精神价值支撑,中央集权制是很难长期维持其合法性的。而“法家”所提供的更多是“器物”层面的治理技术,人们要真正认同中央集权制,更多是依靠儒家传统下“家国天下”的精神诉求。此外,儒家经荀子、董仲舒等发展后,也逐渐发展出与中央集权制的要求相适应的学说。

应当这么说,尽管儒家学说并不一定就推出中央集权制,但对中央集权制最根本的价值论证主要还是来自儒家而并非法家。总体来看,传统中国中央集权制是在儒家、法家互相竞争、互相配合中发展起来的,“儒法互补”“儒法兼综”成为中央集权制下治理模式的一个重要特征,我们在后面的文章中还会对此详细展开。

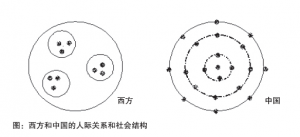

在讨论了传统中国中央集权制背后的观念系统后,再来看这套体制运行的社会结构和治理模式。前面已经论述了西方与中国的人际关系和社会结构的不同,即西方社会是以个人为单位,具备明确权利和义务的个人是社会的缩影,由此再组成一个个界限分明的社会团体,以及各种层级的治理主体,这样形成的社会结构可称之为“团体格局”。

西方社会结构类似于下图中,每个人是一个点,再由点组成各个小团体、乃至社会整体,所以,个人与个人(点与点)之间、个人与团体(点与小圆)之间、个人与社会(点与大圆)之间、乃至团体与团体(小圆与小圆)之间、团体与社会(小圆与大圆)之间都有着比较明确的权责界限,由此形成的社会结构易于倾向多中心(分权制衡)、多元化和契约化(法治型)的治理模式(参见下图)。需要指出的是,西方的这种社会格局是与其价值信仰、历史传统、现实条件、制度模式等一系列因素进行复杂地互动而形成的。这种格局主要是在西方国家进入现代化转型之后形成的,它是一种西方近现代时期的社会格局。

在中国的社会关系中,个人的存在不是独立的,而是体现在一系列的社会关系中。如前所述,“求仁”传统下人生终极意义的实践是体现在与他人的关系之中的。一个人,既是他自身的个体,与此同时又是其父母的儿子、子女的父亲、妻子的丈夫等;只有将个体与其所拥有的各种关系整合在一起,才成为一个完整的个人,从这点而言,马克思所说的:“人的本质是一切社会关系的总和”,倒是非常贴切地刻画了中国文化传统中对于个人的理解。也有学者将中国传统中这种人与人互相依赖的状况称之为“关系本位”模式的文化,即“中国文化的模式,可以概括为人与人心理上、情感上以及价值观上相互模仿、相互攀比、相互依赖的思维方式和生活方式,以及在人与人、与环境的相互依赖关系中寻找自身的安全感”(方朝晖,《什么是中国文化中有效的权威》,《开放时代》,2013年第3期)。

更重要的是,个人与其他人所具有的关系,不是同等的,而是依据血缘亲缘、或者拟血缘亲缘(同学、同乡等)的远近标准而加以亲疏对待。就像下图右边小图中所示,中国的人际关系呈现出“同心圆”或者“蛛网型”结构,个人是圆心或网中心,而其他人根据关系的亲疏远近而分别处在不同的圈层之中,每个人与处在不同圈层中的他人打交道,遵循的是不同的规范和原则,从而形成一种具有鲜明“差序格局”特征的“道德秩序”和“关系结构”(费孝通《乡土中国》,北京出版社,第24~27页)。

中国文化传统下,这种根据“关系本位”而呈现出“差序格局”特征的社会结构具有以下几个重要特点:

一是“求仁传统”赋予人际关系的差序格局以强烈的道德价值和严格的礼仪规范。人处在各种社会关系之中,与不同的人有着各种各样关系的远近,本来是一种极其自然的客观现象,因为每个人都会有自己的亲戚朋友。然而在“求仁”传统之下,人生的终极意义在于生命的道德实践以最终实现人世间的美好世界,这种实践是以一种“由己及人”的方式展开的,即与不同人打交道,应该根据你与他的关系远近采取不同的方式和标准。换言之,“求仁”传统对于客观的血缘亲缘等各种关系赋予了强烈的主观价值和严格的礼仪规范,直接从关系的“实然”层面推出了关系的“应然”层面。例如,父母兄弟是与你血缘最亲的,那么“孝悌为仁之本”(《论语·学而》),孝顺父母、敬爱兄长便成为“求仁”传统中最为重要的道德价值和礼仪规范。

在其他文明传统中,对待亲戚朋友也会有相关的道德规范,孝敬父母几乎是所有文明传统中都会提倡的道德伦理。但是,与其他文明不同的是,中国的传统是将人生的终极意义直接赋予这些道德规范和实践之中,而其他文明的道德规范更多是从其终极价值推出来的。例如在救赎传统中,道德来自于对上帝的信仰和服从上帝的教导(如“摩西十诫”或“山上训词”)。中国传统这样做的意义非同小可,正是将人作为生物本能所具有的亲情与人生终极价值牢牢地结合在一起,才爆发出强大的精神乃至物质的力量,直接奠定了中国人心灵安顿和整个社会运行的基础。正是在这个意义上,通常将中国的人际关系视为基于血缘和亲缘的“家庭本位”或者“家族本位”的,钱穆即指出:“中国人的家庭即是中国人的教堂。”

二是人际关系的差序格局难以形成公私分明的权利界限。在差序格局的人际关系中,每个人处理与他人关系所应遵循的规范,基本取决于血缘亲缘(或拟血缘亲缘)关系的远近,所谓“父为子隐,子为父隐,直在其中”(《论语·子路》),对待亲疏远近不同的人,应该也必须采取不同的标准。

与此同时,这种血缘亲缘尤其是拟血缘亲缘关系的差序格局,是可以不断延伸且灵活调整的。从上图中的同心圆圆心出发,一个人来看待与社会中任何人的关系,都可以将其放到自己个人关系的圈子中,以采取不同的处理方式。此外,具体到两个人的私人关系到底如何,却又是非常灵活和个性化的,取决于多方面的因素。即使没有直接血缘亲缘关系的陌生人,如果秉性相投、感情融洽或者仅由于现实利益的需要,同样可以比照血缘亲缘的方式来建立两者之间的亲密关系,所谓“拜把兄弟、同门同乡”等。

中国社会这种差序格局的人际关系,很难形成界限分明的“公”和“私”领域。因为公共领域的形成,一是要求在此领域内的个体的权利是平等的,他们之间互相发生关系应该遵循相同的原则和方式;二是私人领域的权利义务和公共领域的权利义务要有明确的划分。然而在差序格局下,每个人形成自己的关系圈子,同时又处在其余人的关系圈子内,无数个关系圈子叠加在一起,从而形成人与人之间异常纷繁复杂的关系处理方式。这种差序格局的关系网,很难形成“平等的权利”和“统一的规则”。此外,由于个人的关系圈子在理论上是可以无限扩展的,因此“众人之事”总是倾向于被当作“私人之事”的延伸来看待和处理的,这里没有明确的公共领域和公共利益,更多只是“私人之事”和“私人之利”的组合和放大,公私之间难以存在明确的界限。

需要说明的是,上述对于中国和西方社会的人际关系描述,同样也是对现实情况的一种高度的理论抽象。现实世界中社会的人际关系表现要比理论概括复杂得多,并非西方社会人际关系只讲“平等权利”、而中国社会则只看“私人关系”。个人讲究亲疏远近之分、在社会活动中运用各种关系,是任何文明传统下的社会都具有的现象。然而相比之下,“私人关系”在中国社会中要比西方社会发挥着更为基础性和支配性的作用。这种采用理想类型进行的概括,试图将中国社会和西方社会中最为本质的一些特征抽取出来,仍具有较强的代表性和有效性,它在一定程度上解释了为什么中西社会能够呈现出如此不同的结构和治理模式。

三是“关系本位”下社会差序格局倾向于形成一元化的治理模式。由于在差序格局下,形成由无数个人关系圈子叠加而成的复杂结构,不同圈子之间、个人圈子与公共团体之间并无明确的权利界限和统一的规则。所以在公共领域里私人小团体盛行,但互相之间又没有办法展开规范化地公开博弈,形成一个大家都认同并共同遵循的规则。这是因为差序格局中的私人团体中的成员是不确定的,而且即使同为私人小圈子中的成员,在不同圈层中遵循的关系准则也是不同的。由此造成的结果是各个小团体互相为了利益而没有规则地激烈冲突,每个小圈子都会缺乏安全感,颇有点类似霍布斯所描述的状态。

因此,差序格局下的公共领域最终必然倾向于形成一个统一的最高权威来整合社会结构,以提供社会秩序,实施一元化的治理。在这种治理模式下,这种最高权力只能掌握在一个人手中,世间也只能有一个最高权力,即“天无二日,民无二主”(《孟子·万章上》)。这个掌握最高权力的人有责任和能力对世间的一切事物最终负责并加以解决,呈现出一种“全能主义”政治的形态。与此同时,社会结构以掌握最高权力个人的关系圈子为依据,其他个人圈子则以此为准,从而为整个社会秩序和规则奠定基础,所谓“君君,臣臣,父父,子子”(《论语·颜渊》)。

四是差序格局关系下一元化治理模式中的最高权力拥有者被赋予道德的责任和伦理的制约。差序格局下的社会结构容易形成一元化的治理模式,将最高权力集中到一个人手中。但是,究竟是谁应该拥有这个最高权力呢?在“求仁”传统中,只能是由道德品行最高的人,即“仁者”来掌握这个权力。孔子说:“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。”(《论语·为政》),又强调“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”(《论语·颜渊》),孟子则认为:“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下,……,是以惟仁者宜在高位”(《孟子·离娄上》)。所以,在“求仁”传统来看,一个人之所以能够掌握最高权力,他的正当性与合法性来自于其道德修养高于社会中的其他人。类似于在古希腊的“求知”传统中,只有知识水平最高的“哲人王”才应该担任国王,掌握最高权力。

因此,在“求仁”传统治理模式的理想状态下,一个道德水平最高、实践能力最强的“圣人”掌握了最高权力,他爱民如子、亲切仁慈、说到做到、有牺牲精神,带领大家来共同建设人世间的美好社会。当然,在现实中这样的情况是很难发生的,掌握权力的人与其拥有道德水平的高低并无必然的联系。然而,“求仁”传统的理想治理模式却试图给所有的统治者都套上笼头,使其不能随心所欲、肆无忌惮地使用权力,而需要遵循相应的规范准则。与此同时,历朝历代的统治者又从这种理想模式中试图找到自身统治的合法性和正当性论证。所以,“求仁”传统的理想治理模式一方面给了统治者以约束,另一方面又给了他们以支持。

五是“求仁”传统下的一元化治理模式呈现出“名实不符”、“名实互维”的状态。由于差序格局下基于私人关系的各个小团体之间难以通过公开规范地博弈在公共领域形成社会规则,只好借助于一个外在的、代表所有人利益的最高权力来实施一元化方式的治理。然而,这并不表明在社会运行中,基于私人关系小团体的利益冲突和博弈就消失了。事实上,私人关系依然在中国社会运行中占据着支配地位,只不过在理论上,它没有办法得到“求仁”传统下的正当性论证,基于私人之利的“小团体、小帮派”,始终是中国文化传统所贬斥的对象,孔子说:“君子群而不党”(《论语·卫灵公》),结党营私是君子所不齿、亦不为的。在现实中,任何有组织、有诉求的小团体同样是一元化治理模式下权力掌握者所极力排斥和打压的。

私人关系和小团体利益在整个社会的主流价值观念中无法得到承认,却并不意味着它在现实中就失去作用。恰恰相反,由于在各种社会博弈中,并不总是遵循温情脉脉的方式,人们更倾向于运用私人关系和小团体力量来实现自身的利益,在中国社会运行中真正值得信赖并在现实中更能起到作用的,实际上正是这种基于私人关系的小圈子。尤其是在中国的政治领域中发挥出更为重要的决定性作用。

由此,中国一元化的治理模式中呈现出“名义”和“实际”的巨大差异,在“求仁”的超越传统下个人利益和私人关系无法获得价值上的正当性,没有“名分”,但却在现实中拥有巨大的力量,发挥着实际上的决定性作用。在此,我们应该避免用“非黑即白”的逻辑来理解上述“名义”和“现实”的差异,不能简单地认为既然“名不副实”,那么所谓“求仁”传统下的道德理想诉求就完全成为了空话、甚至是愚弄百姓的鬼话。从历史来看,“求仁”传统下的价值诉求在深层次上影响人们的观念和行为,它为几千年中国的治理实践提供了基础,具有强大的精神力量,将其完全无视和抹杀是不可取的。

事实上,中国一元化治理模式中的“名义”与“现实”的明显差异和对立,必然导致治理实践过程中的矛盾和冲突,然而正是这股巨大的张力产生出了顽强的生命力,推动着中国治理模式随着历史进程而不断演变、同时又保持着传统。从这个角度而言,中国一元化治理模式中的“名实不符”、“名实对立”又表现为名义和现实之间互相冲突和互相支持,呈现出一种“名实互维”的状态。

这种“名实不符、名实互维”的状态也体现在中国中央与地方关系的处理上。在价值诉求层面,地方利益和地方权力是难以得到正当性和合理性论证的,因为一元化治理模式下讲究的是整体利益,“天下为公”,然而在现实的政治过程中,中国地域辽阔、差异巨大,中央政府根本不可能完全压制地方的利益,所以地方利益和权力会在与中央的博弈中得到一定程度的承认,尽管它是在现实层面而非是价值层面的。

Visits: 24