陈彩虹

在公司治理中,治理者事实上要在“以客户为中心”还是“以管理为中心”的原则之间进行选择。前者主要围绕客户的需求和市场运行规则,设定战略、策略和执行程序,并设置组织架构;后者则更多地重视公司管理体系的正常运行,以其为基础去服务客户和市场。观察表明,几乎所有的公司都会有“以客户为中心”的战略口号或者是自我要求,但是不是真正做得到这一点,并不取决于一般的理念和说法,而是取决于实际运行的体制。

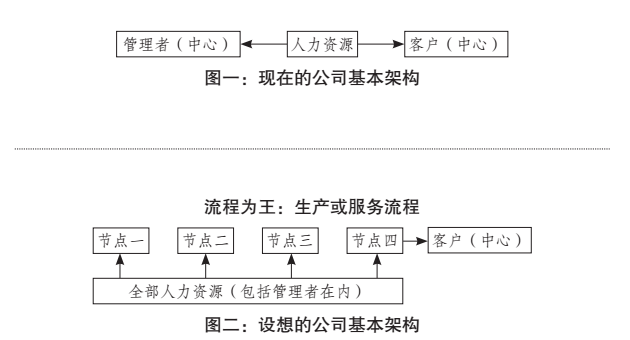

在前文中,我们谈到,当公司“全部人员”分为“管理者”和“人力资源(被管理者)”时,“管理者”事实上就是一个“中心”,因为具有“管理者权威”;“人力资源”不仅要围绕“客户中心”转,还要围绕“管理者”这个“中心”转。由于“管理者”无法直接介入到客户层面,客观上,“管理者中心”就难以与“客户中心”高度地契合起来,“人力资源”便只能在两个“中心”之间来来回回地游走(见图一)。由此带来的结论就是,凡是存在“管理者”和“人力资源”严格分离的公司架构,公司运行的体制就难以完整地支持“以客户为中心”原则的实现(详见上一篇专栏文章:《“人力资源”悖论和治理模式》)。

然而,“管理者”和“人力资源”分离的架构,正是当下世界范围内公司主流的状态,这说明,“以客户为中心”的公司治理,还远不是普遍的事实。只要看看每天“客户投诉”类负面的公司新闻,就可以认定这里判断的可信。

那么,如何才能做到真正“以客户为中心”呢?从逻辑上讲,我们可以设计如此的架构:完全地按照客户需求和市场运行规则,整合出公司产品生产或服务提供的完整流程,运用现代技术手段,构造出生产或服务的“流水线”;同时,将公司的“管理者”和“人力资源”融合为“全部人力资源”,依照“流水线”上节点的分布,配置相应的运作人员;再将各个节点上的任务,进行模块化、专业化、标准化的处理,简化各个节点上的运作。这便是一个类似于“流水生产线作业”的全新公司架构。鉴于这个架构的核心是“流程”,“全部人力资源”都吸附在不同的流程节点上,我们将其称之为“流程为中心”或“流程为王”的公司架构(见图二)。

毫无疑问,“流程为王”的架构,本质上就是“以客户为中心”原则的具体实现。一方面,“流程”是从属于客户需求和市场运行规则的,在一定意义上讲,“流程”就是“客户”的别名,“流程为王”则真正地将“客户需求”放置到了“中心”之位;另一方面,“全部人力资源”对于“流程”上节点的附着,“管理者”不存在了,“管理中心”也就相应不存在了,所有节点上的“全部人力资源”,只有服务于“流程”的一种努力方向,“中心”唯一了。在这样的架构下,客户自然而然成为了公司的“上帝”。

这无疑是一场公司架构的革命。现代科学技术的进步,例如信息技术的高度发达,为这场革命提供了充分的支持。实际上,“人力资源”对“流程”的依附取代“人为的”管理,在许多公司的治理中,已经有了局部的实践。如果“流程”走向极致,“技术权威”统领公司而成为完全的“王”,那么,现在公司的“管理者”和“管理者权威”就将消失殆尽。

我们要问,一个没有董事长、总经理和其他层级管理者及“管理者权威”的公司,能够存在么?

首先,“流程为王”的公司架构,显然少不得设置、维护和完善“流程”等的人员配置——“流程”不可能从天而降,它需要人去构建;“流程”也不可能一劳永逸,它需要人去维护;“流程”还不可能永远先进,它需要人去完善,有的甚至于需要重新构建。换句话说,即使是“流程”能够以“技术权威”,全面、彻底地替代现在董事长、总经理等“管理者权威”,“人力资源”自愿、自动和自觉地服从“流程规则”,附着在“流程”的各个节点上,“流程”也是需要一支“管理团队”的。在这一点上讲,董事长、总经理等“管理者”还是需要的,只不过管理的对象由“人力资源”转向了“生产或服务流程”,“管理者权威”更多地体现在“技术能力和水平”方面而已。

其次,人性是复杂的。这种复杂的人性,在公司治理中,表现为激励的必要、评价的必要和监督的必要。如此“三种必要”,任何公司都需要具体化为组织形式、制度规则和执行程序。当“流程为王”时,部分“激励、评价和监督”可以通过技术手段完成,如现代信息技术就可以将每个人在“流程”节点上的工作量完全计量,自动评价员工的业绩大小。然而,实践表明,总是有部分的“激励、评价和监督”,无法通过技术手段来实现,如团队性工作、无法直接计量的工作等。因此,不论“流程”的技术水准达到何等高度,公司仍然需要有“管理者”来完成那些“激励、评价和监督”的事项。因此,当下董事长、总经理类的“管理团队”仍然是必要的。显然,鉴于“流程”的技术先进性,取代了相当部分的“人为管理”,这个“管理团队”的职能是配合性、辅助性、补位性的——通过调配、激励、考核和处罚等管理,佐助各个“流程”节点上的“人力资源”服从流程规则,完成公司运行的统一目标。

综合以上两点,“流程为王”的公司架构,并非可以由“流程”自我独立运转来实现,它仍然需要人作为“管理者”的管理。相比于现在主流的公司架构,“流程为王”架构下“管理者”的功能改变为,一是围绕“流程”设置、维护和完善来施加技术性的管理,二是围绕“流程”的运行对节点上的“人力资源”施加辅助性的激励、评价和监督等管理。不论是前者还是后者,“流程”成为了“管理者”管理和服务的“中心”,“管理者”自我作为“中心”的状态弱化甚至于消解,“客户为中心”的目标相应就凸显出来了。因此,“流程为王”的公司架构,并不是彻底消灭“管理者”的变革,而是依托科学技术进步,改变“管理者”功能,变“客户”、“管理”双“中心”为一个“客户中心”的革命。

既然仍需要“管理者”,基于“管理者”也是人,“流程为王”的公司架构,就不可理想化地认为能够彻底解决“客户为中心”的一切问题。这一点提醒之所以必要,在于不少治理者一直存在着理想化的观念,认定某种公司架构能够解决所有难题,进而有种“架构幻想”,一味地寄望于架构变革,忽视眼下具体问题的解决策略。结果是,当下的具体问题都没有解决好,也就谈不到更大的主动变革了。

Visits: 8