卢 伟 申 兵

2015年,中巴两国确定了以中巴经济走廊为引领,以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业园区合作为重点的“1+4”的合作布局,“设施联通”成为近期中巴经济走廊建设的重点任务:瓜达尔港疏港公路和国际机场、拉合尔至卡拉奇高速公路(苏库尔至木尔坦段)、喀喇昆仑公路升级改造二期(哈维连—塔科特段)、拉合尔轨道交通橙线、卡洛特水电站、卡西姆港1320兆瓦火电项目等基础设施和能源类项目相继开工。从我国企业打通喀喇昆仑公路所克服的种种困难上看,基础设施建设是中巴经济走廊建设的重点但并非难点。目前中巴经济走廊建设面临的主要形势和问题主要包括:巴基斯坦工业化和对外开放进程缓慢和投资环境较差、走廊节点城市对走廊建设的支撑作用不明显、巴与新疆自治区产业同构程度较大没有形成差别化发展格局、巴国内区域发展水平极不均衡等方面。

由此可见,在基础设施和能源供应条件大为改善后,中巴经济走廊建设的重点将转换到四个关键问题上:如何通过国际产能合作、境外经贸合作区建设帮助巴国建立完整的工业体系并推动巴基斯坦濒临停滞工业化进程、如何通过工业化带动城镇化并不断优化城市形态形成复合型城市集聚区、如何使得我国新疆自治区和巴基斯坦能够真正实现互利互惠以及如何推动巴国各区域板块更加均衡发展。这些也正是我国与“一带一路”沿线许多发展中国家开展合作所面临的问题。如果中巴经济走廊建设能够妥善解决上述问题并成功推动巴基斯坦的工业化和城镇化进程,就能够为“一带一路”建设积累可复制和推广的经验,打造一个真正意义的样板工程。因此,从中长期看,应从以下几个方面探索建设中巴经济走廊。

以瓜达尔港及其自贸区建设引领和深化中巴经济走廊产能合作,推动巴国工业化和对外开放进程

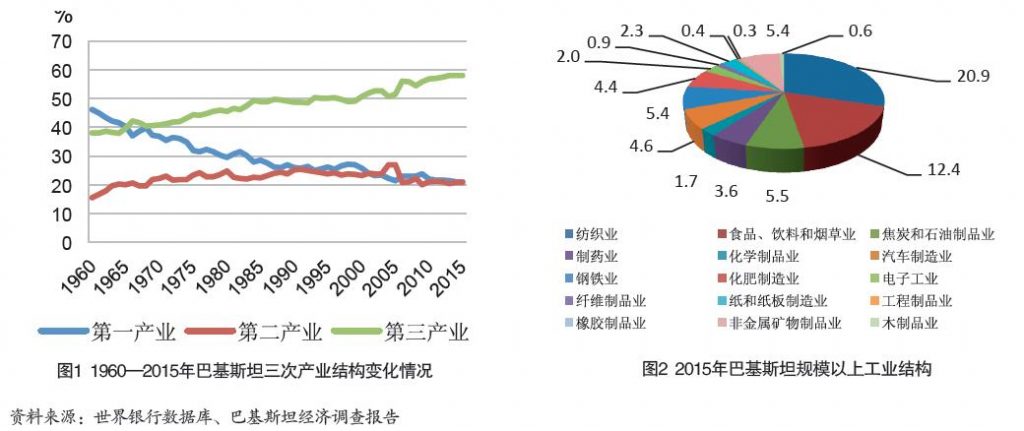

2008年以来,受国际金融危机影响,巴基斯坦国民经济发展陷入滞涨,工业化进程缓慢,第二产业占GDP比重长期低于30%,2015年甚至回落至20.8%。纺织、钢铁、食品和水泥是巴基斯坦支柱产业,特别是纺织业,占制造业的比重达46%,占整个就业率的30%,出口占其出口总额的55%,对国民生产总值的贡献率为8.5%。最新数据表明,2015/2016财年(2015年7月—2016年6月),巴基斯坦纺织服装出口总额为124.5亿美元,较上一财年下降7.4%,外来投资少、能源短缺、融资和劳动力成本上升、纺织品附加值低等因素都制约着巴基斯坦纺织品的出口。同时,巴基斯坦钢铁工业缺乏竞争力,国内最大的钢铁企业巴钢生产经营陷入困境,水泥行业也存在一定程度的产能过剩(2014/2015财年产能利用率在76.5%)。从外贸发展上看,巴基斯坦外贸增长非常缓慢,1991年—2014年巴基斯坦出口额从86亿美元增加至199亿美元,23年仅增长了1.3倍,而同期孟加拉国增长了21倍。

瓜达尔港是中巴经济走廊建设的“棋眼”和“纽带”。瓜达尔港的开发能够通过促进巴国能源走廊建设和加工贸易产业的发展,为巴奠定重化工业基础和推动巴工业化进程。同时,以巴1号铁路干线(ML1)升级、M4、M8公路、沿海公路等项目建设所形成的基础设施网络能够将我国在巴各地零散的产能合作关联起来。瓜达尔港自贸区是巴基斯坦第一个自贸区,面积为9.23平方公里。目前,瓜港及自贸区海水淡化处理厂、300兆瓦火力发电厂、疏港公路、新国际机场等一批基础设施建设项目相继开工建设,M8公路和N85公路2016年年底将建设完工,这两条对外的干线将改善瓜达尔港的互联互通情况。

从合作重点上看,近期应以瓜达尔港自贸区为合作平台,在推动基础设施建设的同时发展转口贸易,通过发展港口运营快速消费品的展销,以建设“中巴南方商品展示交易中心”为切入点,逐步加大货物运输量,将瓜达尔港自贸区建设成为集商品展示、运输、仓储、配送、信息处理流通加工为主导的商贸物流园区。在卡拉奇重点开展纺织、医药、汽车等领域产能合作,在费萨拉巴德开展纺织服装、矿产资源加工、化工、食品加工等行业产能合作。中期待瓜港疏港公路和国际机场等基础设施完善后,由于卡拉奇发展和建设空间逐渐饱和,将产能合作的重点由卡拉奇转向瓜达尔港,借鉴上海自贸区、仁川自贸港区的经验积极建设瓜达尔港自贸区,重点从轻工产业入手,积极加强农产品加工、纺织服装、日用消费品和家电组装领域的产能合作,构筑瓜达尔港自贸区的工业基础,并推动卡拉奇港的部分产能向瓜港转移。随着木尔坦交通条件的进一步改善,在中部地区以木尔坦为重点地区开展产能合作,并在雅各布阿巴德和苏库尔建设物流基地,为瓜达尔港建立至腹地城市如费萨拉巴德、木尔坦、拉合尔的物流中转站。中远期积极推动瓜达尔港自贸区临港产业园区建设,并推动产能合作重点由轻工业向重化工业转变,开展石化、钢铁、家电、建材和能源等领域产能合作,建设以石化、钢铁、水泥等为主的临港产业集群,并在雅各布阿巴德和苏库尔建设支撑瓜达尔港和腹地城市产业关联的加工贸易基地,为费萨拉巴德、木尔坦等重点工业城市矿产、纺织、化工、肥料等工业品开辟经瓜达尔港出口的物流通道。远期在瓜达尔港积极培育以汽车及零部件制造—装备制造—战略性新兴产业为重点的制造业集群,同时吸引科研人才和要素建设临港科技产业园区。

培育三个复合型城市集聚区,帮助巴基斯坦提升和改善城镇化进程和质量

根据巴官方统计数据,巴基斯坦城镇化进程非常缓慢,2000—2010年城市居住区人口比重年均增长0.8%,而南亚地区平均水平为1.1%,也远低于与城镇化率处于相同水平时期的中国(1990年—2000年中国城镇人口占比年均增长3.1%,从1990年的26.4%上升至2000年的35.9%)。更为真实的情况是,2014年巴基斯坦仍有45.5%的城市人口生活在贫民窟,这其中许多人口并未进入到官方统计数据之中,城乡人口和经济形态混杂的城镇化使得人口在城市边缘地区快速集聚,也使得巴官方统计的居住在具有城市特征的地区的人口被大大低估。根据世界银行采用的集聚指数估计,2010年生活在具有城市特征的巴基斯坦人口占比为55.8%,大大高于官方统计的36%。

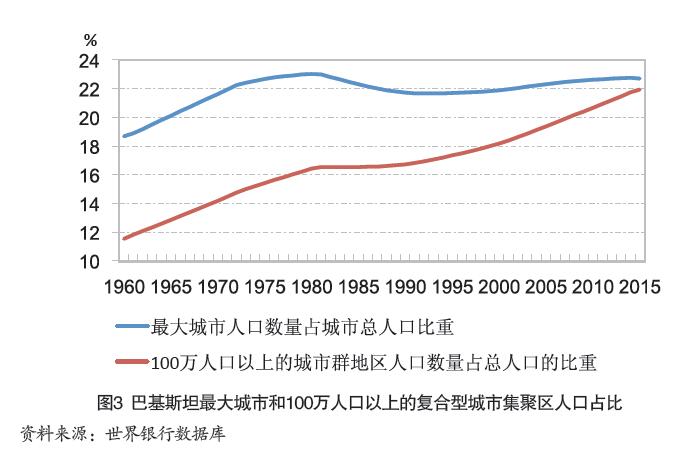

人口和经济混杂的城镇化和隐含的城镇化结合推动了复合型城市集聚区(multicity agglomerations)的形成。这些集聚区是不同城市及其周边乡村地区不断扩张、成长并相遇后形成的长条或块状的发展走廊。1999年-2010年,由于新的集聚区合并了原有的集聚区,巴基斯坦的复合型城市集聚区由12个减少为10个,合并后每个集聚区的平均城市数量由4个上升为6.5个。如拉合尔集聚区在扩张的过程中吸收了较小的城市吉尼奥德、古杰兰瓦拉、古吉拉特、拉拉姆萨和锡亚尔科特。根据拉合尔管理科学大学预测,2020年,巴基斯坦将形成两个1000万人的复合型城市集聚区——卡拉奇和拉合尔,其余的八个复合型城市集聚区或城市分别为费萨拉巴德、古杰兰瓦拉、海德拉巴、伊斯拉堡、木尔坦、白沙瓦、奎达和拉瓦尔品第(如表1所示)。在巴基斯坦最大城市——卡拉奇人口数量达到饱和之后(2015年为1661.8万人,占全国城镇人口的22.7%),巴基斯坦100万人口以上的复合型城市集聚区人口数量迅速上升,2015年达到4145.6万人,占全国人口的比重达到22%(如图3所示)。

节点城市和复合型城市集聚区培育对于中巴经济走廊建设具有重要的意义。应帮助巴基斯坦开展重要节点城市和复合型城市集聚区的城市和区域发展规划,重点规划建设伊斯兰堡—拉瓦尔品第、拉合尔—费萨拉巴德和卡拉奇—海德拉巴三大复合型城市集聚区,提高各节点城市的可达性和复合型城市集聚区核心城市和外围城市的连通性,加强城市基础设施和公共服务设施建设,以对外经贸合作区建设为城市发展形成产业支撑。高水平规划建设伊斯兰堡—拉瓦尔品第复合型城市集聚区,与巴共同探索城市管理和建设经验,推动伊斯兰堡和拉瓦尔品第一体化发展,依托伊斯兰堡的自然科学研究机构和旁遮普地区各高校积极开展软件和电子信息、战略性新兴产业等技术研发领域合作,规划建设中巴科技园区,以伊斯兰堡软件园区和中巴科技园区共同支撑城市集聚区发展。以拉合尔轨道交通橙线项目建设为先导,参与拉合尔城市基础设施和公共服务设施建设,运用开发性金融支持拉合尔—费萨拉巴德—木尔坦、拉合尔—古杰兰瓦拉—古杰拉特高速公路建设,提升拉合尔对周边城市的辐射带动能力,依托费萨拉巴德雄厚的纺织业基础和吉尼奥德丰富的矿产资源,做强费萨拉巴德工业区,在其八大集贸市场基础上规划建设小商品城,在吉尼奥德建设对外经贸合作区,在拉合尔规划建设城市综合体和投资建设以电子设备和计算机软硬件为主导产业的合作园区,提升拉合尔生产性服务业发展水平。积极参与卡拉奇市内橙线、黄线、蓝线、红线快速公交和棕线、环城轻轨等项目建设,推动卡拉奇城市改造,帮助卡拉奇市制定智慧城市、安全城市规划方案并参与实施建设,运用开发性金融支持卡拉奇—海德拉巴—木尔坦—白沙瓦高速公路建设,增强卡拉奇与海德拉巴的产业联系并推动其错位发展。

寻找新疆与巴联动发展的战略契合点,形成互补发展和错位发展的新格局

新疆是丝绸之路经济带建设的核心区,喀什是中巴经济走廊的起点,新疆与巴基斯坦的联动发展是中巴经济走廊建设的重要内容。但当前新疆与巴基斯坦的经贸投资合作还处在较低水平。2003年至2014年的12年间,新疆与巴基斯坦边境贸易总额在中巴贸易总额中的占比由10.5%下降至1.98%,远远低于中巴贸易总体水平(如图4所示)。新疆与巴基斯坦产业同构程度较高,使得新疆与巴基斯坦的贸易互补性弱。纱线和机电产品是新疆对巴基斯坦的主要出口商品,而我国从巴基斯坦进口的棉纱线金额占从巴进口总额的50%以上。农产品是新疆对巴基斯坦的主要进口商品,但新疆本身也是农业区,自身也有农产品出口需求。巴所需要的进口商品主要以制造业产品为主,但新疆制造业较为落后,在很大程度上难以提供巴所需的制造业产品。

从投资合作上看,2015—2016财年,巴基斯坦吸引中国的直接投资达5.94亿美元,同比增长130%,占巴吸引外国直接投资总额的46.37%,中国继续保持巴第一大投资来源国地位。新疆本地企业在巴基斯坦开展投资的主要有新疆北新建设工程集团公司、新疆道路桥梁工程总公司、新疆外运巴中苏斯特口岸有限公司、特变电工等企业,合作领域还局限于工程承包、能源基础设施建设等领域,对制造业的投资较少。此外,由于一段时期内中巴铁路的运量有限,如果单纯从经济成本方面考虑,中巴铁路在相当一段时期内都将是亏本,因此新疆能否成为消费市场是中巴经济走廊具有经济效益的关键。随着未来中巴铁路的建成,从瓜达尔港到喀什的运输距离大大缩小,但如果喀什不是消费市场而需要从喀什继续运输商品至中国中东部消费市场,中巴经济走廊的经济性将大打折扣。

因此,除考虑加强红其拉甫、卡拉苏一类口岸基础设施建设、加快以喀什为中心的南疆公路网和以伊斯兰堡为中心的巴方公路网的对接、将喀一和铁路向西延伸修建喀什至瓜达尔港的铁路干线等设施联通领域合作外,应转变新疆传统的通道经济为加工贸易经济,按照近中期巴基斯坦“输出原材料和初中级制成品”+新疆“加工制造”、中远期巴基斯坦“加工贸易+制造”+新疆“高端制造+生产性服务+消费”的定位推动新疆和巴基斯坦的产业错位互补发展,在新疆实施制造业创新中心建设工程,加快培育电力装备、农机装备、新能源装备、石油化工、纺织服装、新材料、轻工食品、生物药品等产业并推动这些产业与巴基斯坦开展产能合作,在提升新疆加工制造能力的同时培育新疆本地消费市场,真正使中巴经济走廊既具有战略意义,同时也具有经济性。

在俾路支省和开伯尔-普什图省(K-P省)加大对外援助和扶贫开发力度,改善瓜达尔港腹地条件并推动巴基斯坦区域均衡发展

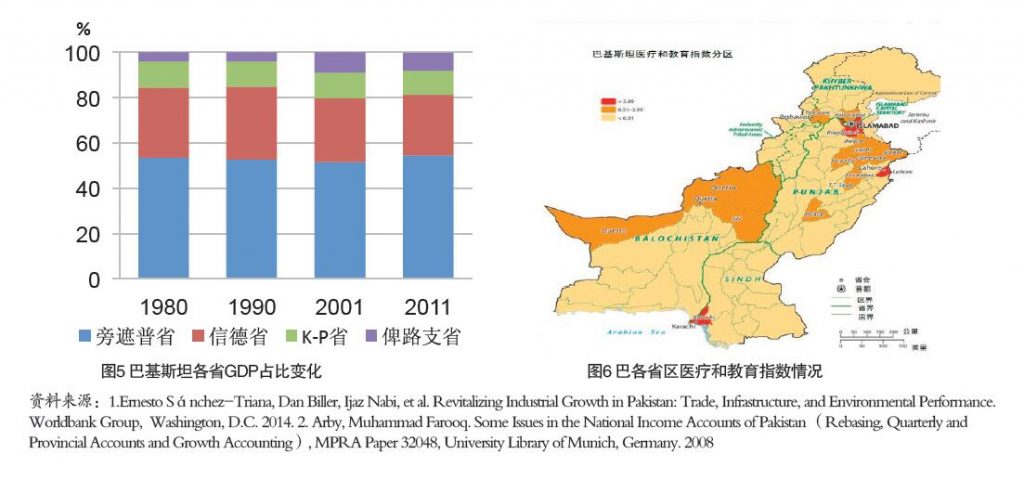

巴基斯坦的区域经济发展很不均衡。人口、经济和主要的大中城市都集中在东部的旁遮普省和信德省,两省的经济规模占全国80%以上,铁路运营里程约占全国的四分之三。巴目前已有的74个产业集聚区有32个位于旁遮普省,有33个位于信德省,俾路支省和K-P省仅有7个和17个。出于顺应经济发展规律的考虑,中巴经济走廊的大部分项目也布局在旁遮普省和信德省境内,但俾路支省和K-P省恰恰从潜在意义上决定着中巴经济走廊建设的成败。俾路支省作为瓜达尔港的腹地,自然资源十分丰富,但经济发展落后,资源开发没有形成规模,消费需求和生产能力有限,目前还没有条件为瓜达尔港的进出口提供货源。2000年之后,俾路支省人均GDP出现下降趋势,与其他三个省份的人均GDP差距也不断扩大。俾路支产业结构转型也最为缓慢,2011年农业增长值占其GDP比重仍高达34%。K-P省所在位置对于中巴贸易—能源通道建设具有至关重要的作用,其首府白沙瓦地处中亚多个贸易要道上,长期以来一直是南亚次大陆与中亚之间的贸易重镇,但K-P省除首府白沙瓦有少量制造业和高科技产业外,其经济主要以林业和农业为主。俾路支省和K-P省也是巴教育和医疗等公共服务设施较为缺乏的省份。(如图6所示)

同时,俾路支省和K-P省也是对中巴经济走廊建设构成政治风险和安全隐患最大的地区,从巴国内对中巴经济走廊路线之争可看出,俾路支省和K-P省的不满情绪是最多的。俾路支省分离主义势力长期存在,不断借助能源和资源问题与中央政府讨价还价并希望通过激烈抗议和打击经济开发项目的方式赶走中国投资者,阿巴边界“黑洞”对我中巴经济走廊建设影响隐患较大。2009年以来,巴基斯坦新一届政府在两省不断推出各项改革计划,包括政治、经济、能源开采等多个领域,竭力修复中央与俾路支省、K-P省之间的紧张关系,并取得了一定的成效,但现实困难依然存在。基础设施建设和产能合作都是短期能够见效的领域也较易于达成,而如何确保获得俾路支省和K-P省地方政府、大多数党派和民众支持却是中长期中巴经济走廊建设能否取得成功的关键因素。

因此,应在尊重巴基斯坦政治独立和领土完整的前提下,支持巴基斯坦联邦政府在两省各项改革计划的实施,并与当地的传统阶层和地方力量进行适当的接触和沟通,积极做好增信释疑工作,逐步发挥我国政治影响力,促成两省政府、部落及地区内各党派之间的交流,为矛盾双方搭建对话平台。变传统的项目援助为方案援助,与俾路支省和K-P省政府和各党派共同制定两省经济社会发展战略、规划和相关政策,在中巴经济走廊总体规划框架下,确定一批合作项目,并使合作项目真正服务于当地经济可持续发展和民众生活质量的提高,帮助两省规划建设白沙瓦等城市。针对俾路支省和K-P省供水、医疗、教育等民生和公共服务设施严重缺乏的现状,积极援建一批自来水厂、污水处理厂和管网、医院和学校。向两省推广我国扶贫开发的模式、技术和经验,支持在两省设立扶贫小额信贷资金。设立专门的奖学金计划,资助两省政府关键党派和部门官员、成绩优异的学生、医生和教师到中国进修、留学和培训,培育亲华友华力量。派出一批NGO组织和志愿者在巴长期开展公益活动,与巴国内独立、中立的智库和媒体开展合作,与巴各阶层和民众开展广泛接触并进行积极宣传,对俾路支和K-P省的主要NGO组织开展援助。建立在两省开展能矿资源开发的中资企业援助出资与项目利润挂钩机制,推动中资企业积极参与当地教育培训、医疗卫生、文化体育、便民设施建设等民生事业。在确保安全的情况下要求中资企业尽可能地使用当地劳动力,雇佣当地的管理人员和技术工人,并为其提供岗位技术培训,给予较为优厚的薪酬待遇。

作者单位:国家发改委国土开发与地区经济研究所

Visits: 15